Ai ragazzi bene, oggi, piace chiamarle “location”.

Bene: scegliete pure la vostra location. Tornate alla vostra adolescenza e dimenticate la Moretti o le vacanze nel Salento, che ancora non andavano di moda.

Pensate alla vostra; io ricorderò la mia.

Eravamo sulla riviera romagnola; migranti tra Rimini e Riccione, tutte le sere. Tornavamo nel grigio nord più bianchi di prima. Prima della partenza, si intende.

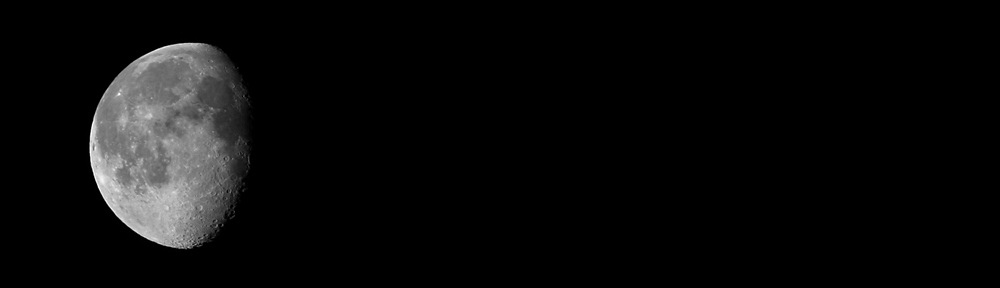

Adolescenti. Eravamo affascinati dall’idea della prima volta, dall’illecito rappresentato da una “cosa” che andava in fumo, dagli effetti collaterali di una sbornia in compagnia, in estate, alla luce di lune più o meno piene e all’ombra di mari più o meno agitati.

Parlavamo del più e del meno. Dei Doors, per esempio, o dell’ultima lezione di filosofia, ché ci pareva di essere più grandi, se discettavamo (per quello che poteva essere il livello del sapere) di Platone o di Kant.

Eravamo in spiaggia, naturalmente, accompagnati da risa, urli, conati e occhi che ammiccavano, ché l’ormone era in subbuglio e l’estate, così come la proverbiale notte, era davvero giovane e ancora tutta da vivere.

E poi? Dopo litri di birra e qualche canna, c’era sempre quello che doveva buttarla in vacca.

“Ragazzi, facciamo la canzone del sole”

Sì, tutto minuscolo, ché non era importante il titolo in sé, quanto ciò che rappresentava: la fine della cultura -quella che ci sembrava di possedere- e l’inizio dello svacco totale; ma anche l’inizio di una condivisione sincera e… sans souci.

LA-MI-RE-MI.

Tre accordi e la serata finiva, con i falò che si consumavano insieme a languide speranze di giovani virgulti, che si spegnevano insieme a esigui fuochi non troppo robusti per durare più di un’estate.

***

Ore 22.30.

Un giovane di Pirano entra nel ristorante, accompagnato da 3 pionieri sbarbatelli.

Cercano vino e quattro bicchieri.

“Posso vedere le carte d’identità?”

Sono maggiorenni.

S. li fa accomodare in terrazza, mentre io li scruto e mi chiedo da dove arrivino.

Si siedono e, dopo cinque minuti, arrivano una ventina di ragazzi.

Il mondo è tutto lì, giuro, ed è un mondo giovane. Un mondo di olandesi, messicani, inglesi, tedeschi e argentini. C’è anche un’italiana.

Bevono e cantano. Cantano perché, tra loro, c’è una ragazzina bionda con una chitarra classica.

Li guardo e sorrido.

Sono belli. Tutti quanti.

Finisco il mio ammazzacaffè ed esco. “Posso suonare la tua chitarra?”

“Certo.”

Intono “With or without you” e subito un coro di ragazzine (poco più che diciottenni) si unisce al mio canto. Poi tutto finisce e il ragazzo di Pirano mi invita a cantare un’altra canzone.

E io, si sa, sono quello che la butta sempre in vacca.

Su “La canzone del sole”, tutti si mettono a cantare. Resto sbalordito. Rido e suono quella chitarra.

Il potere della musica, signori, il potere di un duo nomato Battisti-Mogol.

E si finisce sul MI.