E basta!

Perdonate lo sfogo.

Da diverso tempo, gli anziani della rete, e non solo quelli della rete -e non solo gli anziani, in verità-, pronunciano questa frase: “Ma che ne sanno i 2000!”.

Questa frase è diventata, tra le altre cose, un hashtag, hashtag che battezza vignette, immagini o brevi racconti di cose che furono e che oggi non sono più e che, naturalmente, i ragazzi nati dal 2000 in poi non hanno vissuto e non potranno vivere (e meno male?).

Gli argomenti rispolverati sono tanti: le mode -oscene- degli anni ’80, le “notti magiche, inseguendo un gol”, le sigle dei cartoni animati di una volta, et cetera. Potrei andare avanti all’infinito, ma non lo farò -anche se la tentazione è forte- e mi soffermerò su un solo elemento.

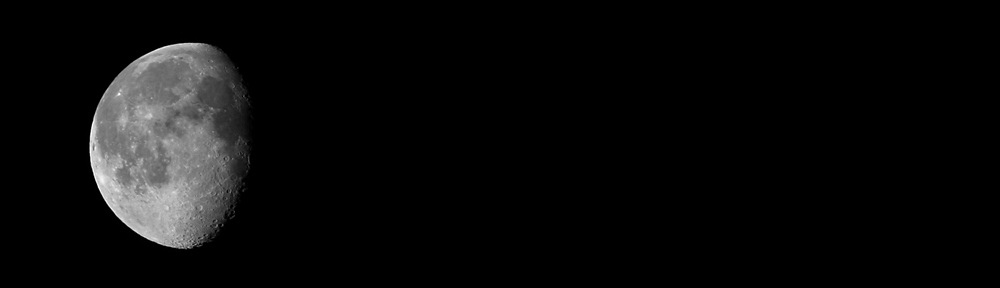

Non nego di aver provato una certa nostalgia e di aver accennato un mezzo sorriso, nel momento in cui ho visto, per la prima volta, questa immagine:

La prima volta. Dopodiché, i miei due mezzi neuroni hanno iniziato a lavorare.

Perché i 2000 dovrebbero saperlo? Perché fargli pesare il fatto di non aver provato a riavvolgere un nastro? Perché ironizzare su quella che pensiamo possa o, addirittura, debba essere una lacuna?

In giovine età ho letteralmente consumato la musicassetta di “Master of puppets” dei Metallica.

Ascoltavo l’album andando a scuola, sul mio cinquantino mezzo scassato (e sì, avevo ancora i capelli e il casco non era obbligatorio).

Avevo un walkman già abbastanza evoluto: aveva la funzione dell’autoreverse! Questa funzione evitava di doverlo necessariamente aprire per girare il nastro e iniziare ad ascoltare l’altro lato. Di contro, non era in grado di determinare la fine di una traccia e l’inizio della successiva (ne ho visti pochi di quei walkman, ma vi assicuro che esistevano -ah, maledetti ricconi-).

Vi elenco le tracce del lato A e del lato B di quell’album (perdonate l’approssimazione del modello, non è in scala e non è a colori):

Lato A

Battery

Master of puppets

The thing that should not be

Welcome home (sanitarium)

Lato B

Disposable heroes

Leper messiah

Orion

Damage, Inc.

Pensateci un attimo. Voglio dire: siamo giunti all’ascolto di “Leper messiah”, ma, per un motivo inspiegabile, vogliamo riascoltare “Master of puppets”.

Fate i vostri calcoli e memorizzate le possibili combinazioni per poter ritornare al punto esatto del lato A.

Tutto bello. Viva la nostalgia, che, ogni tanto, ci fa sguazzare nel passato, e viva le musicassette! Ma che rottura di coglioni, ça va sans dire.

E fategli vivere il presente in pace, a questi beati 2000.

FFW